Braunschweig. In Braunschweig und vielen anderen Städten werden die Karstadt-Häuser schließen. Doch ein Professor glaubt an die Tragfähigkeit dieser Idee.

Interview zur Schließung

Professor zu Karstadt-Aus: „Wir brauchen lokale Warenhäuser“

•

Lesezeit: 7 Minuten

Von Harald Likus

Das neue Karstadt-Haupthaus Ende August 1970 kurz nach seiner Fertigstellung.

© BZV | ARCHIV

Der Karstadt-Vorgängerbau in der Schuhstraße in den 20er Jahren. Das vorherige Karstadt-Gebäude war 1899 einem Brand zum Opfer gefallen.

© BZV | ARCHIV

Dieses Architekturmodell wurde 1968 vor Baubeginn der Öffentlichkeit präsentiert.

© BZV | ARCHIV

Die markante spindelförmige Auffahrt des Parkhauses im Bau 1969.

© BZV | ARCHIV

Auch für die Betreuung der Kinder während der elterlichen Einkaufstour war um 1970 gesorgt.

© BZV | ARCHIV

Stylishe Einkaufswelten Anfang der 70er Jahre. Ein Blick in die Damenabteilung des Haupthauses – leider nur in Schwarz-Weiß.

© BZV | ARCHIV

Die Lebensmittelabteilung im Untergeschoss verfügte bei ihrer Einweihung 1969 über sage und schreibe 14 Kassen.

© BZV | ARCHIV

Blich in die Schmuckabteilung um 1970.

© BZV | ARCHIV

Blick von der Schützenstraße Anfang der 70er Jahre.

© BZV | ARCHIV

1971 entstand dieses Foto anlässlich einer Diamantenschau bei Karstadt in Braunschweig. „Millionenschmuck lässt Frauenherzen höher schlagen“, hieß es in unserer Zeitung.

© BZV | ARCHIV

1974 wurde in der Stadt über ein mögliches Ende der Karstadt-Fachwerkfassaden in Richtung Kleine Burg diskutiert. Letztlich blieben sie doch erhalten.

© BZV | ARCHIV

Auch gekrönte Häupter hielten bei Karstadt Hof. Auf dem Foto von Hartmut Zibelius aus dem Jahr 1971 verteilte Ihre Lieblichkeit, die Heidekönigin "Irene von Winsen" Autogrammkarten.

© BZV | ARCHIV

Mit seinem "heißen Ofen", wie es in unserer Zeitung schreib, war rennfahrer Erich Rosteck 1985 zu Besuch bei Karstadt. "Sein Monoposto, der nur 520 Kilogramm wiegt, beschleunigt in 7,5 Sekunden auf 200 Stundenkilometer", schrieb unser redakteur damals.

© BZV | ARCHIV

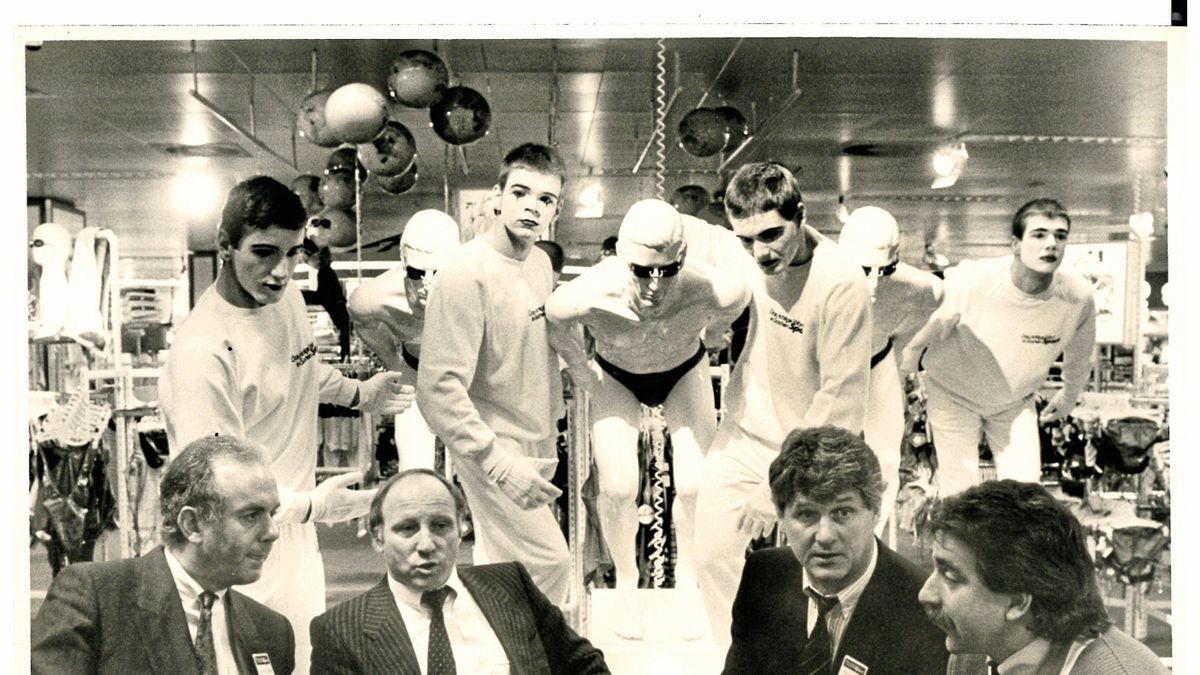

Fußball-Prominenz war zu Gast bei der Sporthaus-Einweihung im Jahr 1986 (v.r.): Bernd Gersdorff (Ex-Eintracht Braunschweig), Max Lorenz (Ex-Werder Bremen) und Uwe Seeler (Ex-HSV), hier mit Karstadt-Geschäftsführer Gerd Linke.

© BZV | ARCHIV

1987 lichtete unser Fotograf Peter Sierigk diesen Blick ins Karstadt-Restaurant ab. Dass dort Rauchverbot herrschte, verstand sich damals offenbar noch nicht von selbst.

© BZV | ARCHIV

Anlässlich des 100jährigen Karstadt-Jubiläums in Braunschweig überreichten die Abteilungsleiter Susanne Sandhoff (Mitte) und Claus Eckstein (links) Oberbürgermeister Gerhard Glogowski (SPD) einen Spendenscheck über 50.000 DM für Jugendwerkstätten.

© BZV | ARCHIV

1994 wurde das Haupthaus runderneuert. Die Geschäftsführer sagten, man gehe gut vorbereitet in den Wettbewerb des 21. Jahrhunderts.

© BZV | ARCHIV

Ein Blick in die CD-Abteilung im Obergeschoss der Filiale in der Poststraße, aufgenommen im Jahr 1994.

© BZV | ARCHIV

1996 ein Publikumsmagnet : Die neue Station für „kostenloses internationales Surfen“ im Internet.

© BZV | ARCHIV

Die Parkhaus-Spindel hat viele Fotografen zu ungewöhnlichen Motiven inspiriert. Dieses Bild knipste Rudolf Flentje 1991.

© BZV | ARCHIV

1/20